智能装备网讯 近日,国家标准委与工业和信息化部联合发布《工业母机高质量标准体系建设方案》(以下简称《方案》),明确提出到2026年基本建立工业母机高质量标准体系,到2030年全面形成适应产业高质量发展的标准体系,标志着我国工业母机产业正式迈入标准化引领高质量发展的新阶段。这一举措旨在通过强化标准供给、推动产业链协同、加速国际兼容,为“制造强国”战略提供坚实支撑。

目标明确:分阶段构建全球领先标准体系

《方案》设定了“两步走”战略目标:

2026年阶段目标:制修订标准不少于300项,牵头制定5项以上国际标准,国际标准转化率达90%,标准供给结构显著优化。重点突破高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件等关键领域标准,部分标准适度领先全球产业平均水平。

2030年远景目标:减材制造、等材制造标准整体达到世界先进水平,增材制造部分标准实现国际领先,标准技术水平与国际化程度全面跃升,形成以标准引领产业高质量发展的核心效能。

体系架构:覆盖全产业链的“六维标准群”

《方案》构建了覆盖工业母机全生命周期的标准化框架,包括基础通用、设计配套、制造装备、制造工艺、检验检测、行业应用6个层次,涵盖34个大类、17个小类标准,并动态适应产业发展需求。

基础通用标准:作为体系底座,涵盖术语定义、安全规范、绿色低碳、智能制造等标准,确保产业链各环节“语言统一、安全可控”。例如,明确工业母机专用术语分类,制定机械安全、电气安全等强制标准。

设计配套标准:聚焦材料、零部件、功能部件等配套环节,解决“卡脖子”问题。如高档数控系统标准、高精度丝杠导轨标准等,推动核心部件自主可控。

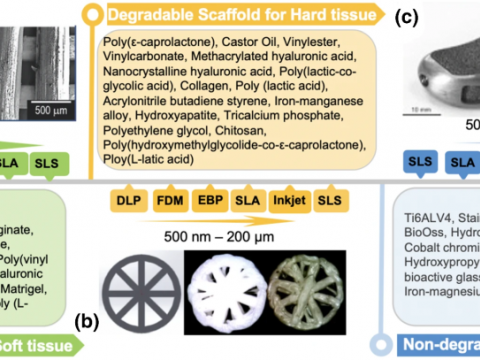

制造装备标准:以减材制造(如五轴联动加工中心)、等材制造(如一体化压铸装备)、增材制造(如金属3D打印设备)为核心,制定装备性能、精度、可靠性等指标,引领装备技术升级。

制造工艺标准:覆盖切削、铸造、焊接、热处理等全流程工艺,提升产品质量与成本效益。例如,高速/超高速切削工艺标准可缩短加工周期30%以上。

检验检测标准:建立覆盖原材料、零部件、整机的检测评价体系,确保产品一致性。如引入数字孪生技术,实现虚拟检测与实际生产无缝对接。

行业应用标准:针对航空航天、轨道交通、新能源汽车等重点领域,制定专用机床技术规范,推动工业母机与下游产业深度融合。

四大任务:破解产业痛点,激活创新动能

《方案》提出四项重点任务,直击产业短板:

加快关键急需标准研制:围绕高端复合数控机床、一体化压铸、精密锻造等方向,优先制定填补国内空白的标准,解决“有无问题”。

推动成系列标准制修订:针对数控系统、功能部件等共性技术,形成标准化解决方案,降低企业研发成本。例如,统一高档数控系统接口标准,实现不同品牌设备互联互通。

强化交叉融合领域标准研制:聚焦大数据、人工智能、物联网等新技术与工业母机融合,制定智能机床、数字孪生工厂等标准,抢占未来产业制高点。

提升标准国际化水平:推动中国标准向国际标准转化,在增材制造、复合加工等领域主导制定国际规则,增强全球话语权。

政策联动:标准与产业生态协同升级

《方案》的出台与多项国家政策形成合力:

金融支持:央行等八部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》,引导银行为工业母机技术研发提供中长期融资,降低企业创新风险。

产需对接:工信部此前启动“工业母机+”百行万企产需对接活动,加速国产高端装备在航空航天、新能源汽车等领域的应用,2024年已促成订单超200亿元。

资本市场响应:政策利好推动工业母机板块股价上涨,秦川机床、华东数控等企业涨停,行业估值显著提升。

专家解读:标准引领,锻造“大国重器”

中国工程院院士李培根表示:“工业母机是制造业的‘母机’,其标准化水平直接决定产业链安全。此次《方案》通过‘链式思维’构建标准体系,既解决了高端装备‘卡脖子’问题,又为全球产业竞争提供了‘中国方案’。”

工信部装备工业一司负责人指出,下一步将强化标准实施监督,建立“标准-认证-检测”一体化服务平台,确保标准落地见效,助力我国从“机床大国”迈向“机床强国”。

结语

《工业母机高质量标准体系建设方案》的发布,标志着我国工业母机产业进入标准化驱动的新时代。通过构建全球领先的标准体系,中国正以“硬标准”支撑“硬科技”,为全球制造业转型升级贡献东方智慧。

经营性网站备案信息

经营性网站备案信息 ICP经营许可证

ICP经营许可证 营业执照副本

营业执照副本 不良信息举报中心

不良信息举报中心